Зона эхокардиографического исследования ограничена ультразвуковым окном - областью грудной клетки, свободной от структур, препятствующих проникновению ультразвукового луча к сердцу. Поскольку ультразвуковой сигнал не распространяется через легкие, датчик устанавливается во II-IV межреберье слева у грудины, что соответствует области абсолютной тупости сердца, или в другие доступные для эхолокации зоны (над грудиной, в эпигастрии). Ребенок лежит на спине с приподнятым изголовьем. Площадь ультразвукового окна несколько увеличивается при положении ребенка на левом боку. Независимо от области расположения датчика обязателен его безвоздушный контакт с поверхностью кожи. С этой целью применяют специальные гели, глицерин или вазелиновое масло.

В зависимости от акустического различия между средами, а также от объема обследуемого объекта применяют определенные ультразвуковые частоты. В эхокардиографии используют частоты от 1 до 7 МГц, они оптимальны для исследования сердца. С увеличением частоты повышается способность ультразвука отражаться от более мелких образований, но он меньше проникает вглубь тканей. В связи с этим у взрослых используют ультразвуковые частоты 2,25-3,8 МГц, у детей грудного и старшего возраста - 3,8-5 МГц, у новорожденных - 7 МГц.

При одномерной эхокардиографии изучение движения элементов сердца проводят из одной точки с использованием разных углов наклона датчика - рис.1. При одномерной эхокардиографии структуры сердца визуализируют с использованием стандартных позиций с синхронной регистрацией ЭКГ. Схема получения стандартных позиций одномерной эхокардиографии по H.Feigenbaum представлена на рис.2, стандартные позиции на рис.3.

В I позиции последовательно визуализируют часть правого желудочка, межжелудочковую перегородку, полость левого желудочка на уровне сухожильных нитей митрального клапана. В данной позиции определяют размеры левого и правого желудочков, толщину и характер движения межжелудочковой перегородки и задней стенки левого желудочка (рис.4):

Рис.1.

Схема сердца и

направления

ультразвукового луча

при одномерной

эхокардиографии.

Стрелка указывает

направление датчика

от I к IV позиции.

Ао - аорта

MV - митральный клапан

RV - правый желудочек

LV - левый желудочек

Рис.2.

Схема стандартных

позиций одномерной

эхокардиографии по

H.Feigenbaum.

ARV - передняя стенка

правого желудочка;

RV - полость правого

желудочка;

IVS - межжелудочковая

перегородка;

LV - левый желудочек

PLV - задняя стенка левого

желудочка;

AMV - передняя створка

митрального клапана;

PMV - задняя створка

митрального клапана;

Ao - аорта;

LA - левое предсердие.

Рис.3.

Схема ультразвукового изображения

сердца (парастернальная длинная

ось), указано направление датчика

при получении стандартных позиций

одномерной эхокардиографии по

H.Feigenbaum.

SW - грудная клетка,

T - датчик,

S - грудина,

ARV - передняя стенка

правого желудочка,

RV - полость правого желудочка,

IVS - межжелудочковая

перегородка,

LV - левый желудочек,

PPM - задняя паппилярная мышца,

PLV - задняя стенка левого

желудочка,

AMV - передняя створка

митрального клапана,

PMV - задняя створка

митрального клапана,

Ao - аорта,

LA - левое предсердие,

1-4 - стандартные позиции

одномерной эхокардиографии.

На основании полученных эхометрических величин проводят расчет следующих показателей:

КДО = 7 * КДД / (2,4 + КДД); КСО = 7 * КСД / (2,4 + КСД)

УО = КДО - КСО (в мл)

МОК = УО * ЧСС

ФВ = УО / КДО

Во II стандартной позиции ультразвуковой луч проходит через правый желудочек, межжелудочковую перегородку, переднюю и заднюю створки митрального клапана и заднюю стенку левого желудочка. Данная позиция используется для определения анатомического строения и характера движения митральных створок.

Рис.4

Схема измерения

эхометрических

показателей в 1 и 4

позициях одномерной

эхокардиографии по

H.Feigenbaum.

ST(D) - толщина

межжелудочковой перегородки в диастолу;

ST(S) - толщина

межжелудочковой перегородки в систолу;

LVD(D) - диаметр левого

желудочка в диастолу;

LVD(S) - диаметр левого

желудочка в систолу;

PWT(D) - толщина задней стенки левого желудочка в диастолу;

PWT(S) - толщина задней стенки левого желудочка в систолу;

Ao - диаметр аорты;

LA - диаметр левого предсердия.

III стандартная позиция образуется при прохождении ультразвукового луча через выходной тракт правого желудочка, межжелудочковую перегородку переднюю створку митрального клапана и заднюю стенку левого предсердия.

IV стандартная позиция образуется при прохождении луча через выходной тракт правого желудочка, корень аорты, аортальный клапан и полость левого предсердия. В этой позиции проводят определение следующих эхометрических величин (рис.4):

В приложении приведены основные эхометрические нормативы, определенные в зависимости от массы тела ребенка (таблицы 1-8).

С помощью двухмерной эхокардиографии можно получить любое сечение сердца и магистральных сосудов. Поскольку сердце трехмерный орган, а эхокардиография в реальном масштабе времени позволяет получать изображение только в двухмерной плоскости, детальное представление о строении сердца может быть получено при использовании нескольких сечений. Каждая конкретная структура в сердце может быть изучена при использовании двух взаимно перпендикулярных (продольного и поперечного) сечений и нескольких промежуточных. В зависимости от положения датчика, угла наклона и его поворота можно получать непрерывный спектр сечений анатомических структур органа, что затрудняет их идентификацию. В этой связи, при изучении ультразвуковой анатомии сердца предложены стандартные положения датчика, а также стандартные проекции. Стандартные проекции (сечения) выбраны с той целью, чтобы из всего многообразия выделить наиболее информативные, легко доступные для идентификации структуры.

Обычно исследование сердца проводят в проекциях по длинным и коротким осям сканирования а также из нестандартных (субксифоидальный, надгрудинный) доступов.

Рис.5

Парастернальная RV - правый желудочек; Проекция длинной оси левого желудочка (рис.5) при парастернальном расположении датчика соответствует саггитальному сечению по длинной оси сердца. Для получения этой проекции датчик устанавливают в III-IV межреберье слева от грудины, луч направляют вдоль длинной оси сердца (приблизительно параллельно линии, соединяющей правое плечо и левое бедро обследуемого). В этой проекции видны пути притока и оттока левого желудочка. Под корнем аорты визуализируется овальный контур левого предсердия. Передняя и задняя митральные створки отграничивают полость предсердия от желудочка. Передняя митральная створка больше задней, переднюю и заднюю папиллярные мышцы можно наблюдать несколько наклоняя датчик влево и вправо. В парастернальной проекции длинной оси определяется положение митрального клапана и межжелудочковой перегородки, их отношение к корню аорты. В норме передняя митральная створка на одной и той же глубине переходит в заднюю стенку аорты (митрально-аортальное фиброзное продолжение), межжелудочковая перегородка переходит в переднюю стенку аорты (септально-аортальный контакт). Проекция позволяет выявить взаимоотношение магистральных сосудов с левым атриовентрикулярным клапаном и межжелудочковой перегородкой, обнаружить нарушение оттока из левого желудочка. Магистральный сосуд соединяется с желудочком, если более 50% просвета сосуда приходится на данный желудочек.

Для получения парастернальной проекции длинной оси левого желудочка при декстрапозиции сердца датчик располагают парастернально в 3-4 межреберье справа и ориентируют в направлении между правым плечом и левым бедром.

Данное сечение получают из парастернальной позиции длинной оси левого желудочка путем наклона датчика вправо. Визуализируются полости правого предсердия и желудочка, а также передняя и задняя створки трикуспидального клапана. Направляя сечение в сторону грудины можно визуализировать перегородочную створку трехстворчатого клапана. Сечение используют для оценки анатомических взаимоотношений правых структур сердца.

Рис.6

Парастернальная LV - левый желудочек; Это сечение (рис.6) получают путем поворота датчика по часовой стрелке, примерно на 50-60 Для получения этих проекций надо из проекции длинной оси повернуть датчик на 90 На уровне основания сердца выявляется поперечное сечение корня аорты в виде округлой тени с тонкими полулунными створками (рис.7). Выходной отдел правого желудочка и легочная артерия находятся спереди и окружают контур аорты. Под аортой находится левое предсердие, справа визуализируются элементы трехстворчатого клапана. Если датчик отклонить выше аортального клапана можно визуализировать устья левой и правой коронарных артерий. Расположение устья каждой венечной артерии индивидуально варьирует как по высоте, так и по окружности аорты.

Обычно правая венечная артерия отходит на 10 часах от правого венечного синуса, левая на 3-х часах от левого венечного синуса. Безвенечный (задний) синус устья коронарной артерии не имеет.

Оценивая взаимоотношения магистральных сосудов можно выявить аномалии их положения. Чтобы достоверно определить, который из сосудов является аортой, а который легочной артерией при аномальном положении сосудов необходимо проследить ход сосудов на протяжении (по продольному и поперечному сечению) и выявить либо дугу аорты с отхождением от нее сосудов, либо бифуркацию легочной артерии. Проекция короткой оси на уровне магистральных сосудов позволяет установить состояние створок полулунных клапанов, выявить стеноз или недостаточность их, и косвенно оценить наличие легочной гипертензии.

Рис.7

Парастернальная

RVOT - выходной тракт

Рис.8

Парастернальная

RV - правый желудочек; На уровне митрального клапана выявляется поперечное сечение левого желудочка при этом створки митрального клапана расположены одна над другой, во время систолы желудочка створки сомкнуты в виде единой линии, во время диастолы ограничивают контур левого атриовентрикулярного отверстия (рис.8). Спереди и справа расположен правый желудочек, отделенный от левого межжелудочковой перегородкой, ее мышечной частью. Данная На уровне папиллярных мышц выявляется поперечное сечение левого желудочка при этом визуализируются латеральная и медиальная группы папиллярных мышц (рис.9).

Поперечное сечение левого желудочка на уровне верхушки получают из парастернальной позиции максимально отклоняя датчик из предыдущих позиций к верхушке сердца. Визуализируется округлая тень верхушки без контуров от папиллярных мышц. Проекция используется для визуализации верхушечной гипертрофии, а также верхушечных дефектов межжелудочковой перегородки.

Рис.9

Парастернальная

RV - правый желудочек; Рис.10

Апикальная проекция

IVS - межжелудочковая Чтобы получить эту проекцию датчик располагают в области верхушки сердца и направляют несколько вверх и вправо до получения изображения четырех камер (рис.10), при этом добиваются позиции, при которой видна максимальная экскурсия митрального и трикуспидального клапанов. В этой проекции видны все камеры сердца, межжелудочковая и межпредсердная перегородки и центральное фиброзное тело, где прикрепляются атриовентрикулярные клапаны. Если отклонить датчик в сторону мечевидного отростка в сечение попадает начальная порция восходящей аорты и выходной тракт правого желудочка.

Данная проекция чаще используется в диагностике дефектов перегородок, взаиморасположения предсердий и желудочков, а также аномалий атриовентрикулярных клапанов.

Для получения двухмерного изображения из субкостального доступа датчик устанавливают под мечевидным отростком наклоняя его в сторону сердца добиваются отчетливого его изображения. В зависимости от глубины наклона датчика плоскости среза могут проходить через различные структуры. Глубокая плоскость проходит через все 4 камеры, при этом визуализируется приточная порция межжелудочковой перегородки, межпредсердная перегородка и атриовентрикулярные клапаны . При менее глубоком проникновении плоскости среза образуется проекция длинной оси левого желудочка. При поверхностном направлении датчика плоскость среза проходит через правожелудочковый выходной тракт.

Для получения надгрудинного доступа датчик устанавливают в области яремной ямки. Исследуемый находится в положении лежа с подложенным валиком под плечи и запрокинутой головой.

Данный доступ используется для визуализации дуги аорты, перешейка аорты и нисходящего отдела аорты. Дуга аорты огибает правую ветвь легочной артерии (рис.11).

Рис.11

Надгрудинная проекция

Ao arc - дуга аорты; Существенно дополняет информацию, полученную при одно- и двухмерном ЭхоКГ исследовании:

Допплер-эхокардиография проводится одновременно с двухмерной ЭхоКГ, при помощи которой осуществляется ориентация допплеровской метки на изучаемую структуру.

При проведении допплер-ЭхоКГ необходимо соблюдать принцип параллельности направления кровотока оси и ультразвукового луча, а при несовпадении осей - введение поправки в соответствии с косинусом этого угла:

V = { (f * c) / (2 * F) } * cosO

где: V - скорость кровотока (м/с); f - измеренная частота (в Кгц); F - частота датчика (в Кгц); с - константа скорости распространения ультразвука в тканях - 1540 м/с; cosO - косинус угла О. В таблице 10 приведен расчет cosO по заданному углу.

Градиент кровотока определяют по уравнению Bernoulli:

p = 4 * V2

где: V - пиковый кровоток в изучаемой области (м/с); р - градиент давления (мм рт.ст.).

В таблице 11 приведены значения градиента, определенного с помощью данного уравнения. На практике, для определения величины кровотока через исследуемую область необходимо знать площадь ее поперечного сечения. В таблице 12 приведены значения площади, определенной по формуле:

S = p * (d / 2)2

где: d - диаметр исследуемой области.

Для характеристики кровотока в магистральных сосудах по допплеровской кривой определяют следующие периоды (рис.12):

Рис.12

Кривая

PEP - период предизгнания; Нормальные значения AT, DT, ET и максимальной скорости потока в аорте и легочной артерии представлены в таблицах 13-14.

Парастернальные проекции

проекция длинной оси

левого желудочка в

диастолу (слева) и

систолу (справа).

IVS - межжелудочковая перегородка;

LV - левый желудочек;

LA - левое предсердие;

Ao - аорта.

Проекция приточного отдела правого желудочка.

Проекция выходного тракта правого желудочка

проекция выходного

тракта правого

желудочка в систолу

(слева) и диастолу

(справа).

RVOT - выходной тракт

правого желудочка;

LA - легочная артерия;

MV - митральный клапан.

Проекции короткой оси при парастернальном расположении датчика.

проекция поперечного

сечения на уровне

магистральных

сосудов в диастолу

(слева) и в систолу

(справа).

правого желудочка;

PV - клапан легочной

артерии;

Ao - аорта;

AS - межпредсердная

перегородка.

проекция поперечного

сечения на уровне

митрального клапана

в диастолу (слева) и

систолу (справа).

LV - левый желудочек;

MV - митральный клапан.

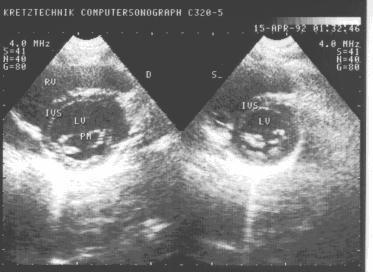

проекция поперечного

сечения на уровне

папиллярных мышц

митрального клапана

в диастолу (слева) и

систолу (справа).

IVS - межжелудочковая

перегородка;

PM - медиальная и

латеральная группы

папиллярных мышц.

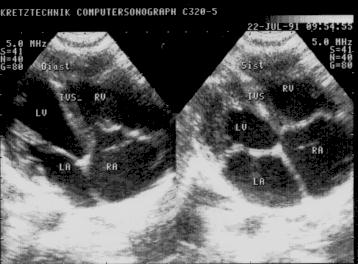

Проекция четырех камер с верхушки

4 камер сердца в

диастолу (слева) и

систолу (справа).

перегородка;

LV - левый желудочек;

RV - правый желудочек;

LA - левое предсердие;

RA - правое предсердие;

Субкостальные проекции

Надгрудинные проекции

дуги аорты.

PA - правая ветвь легочной

артерии.

Допплер-эхокардиография

доплеровского

потока в восходящей

аорте.

AT - время ускорения;

DT - время замедления

потока;

ET - период изгнания.