Аорта состоит из луковицы, восходящей части, дуги, перешейка и нисходящей части. Луковица (устье) - образуется пучками коллагеновых и эластических волокон, содержит три синуса и полулунные заслонки. Диаметр устья аорты у детей варьирует от 1,2 до 2,4 см., высота луковицы аорты достигает 6-14 мм. Полулунные створки имеют как возрастные, так и индивидуальные различия, их высота колеблется от 0,4 до 1,1 см. В луковице аорты располагаются 3 углубления (синусы Вальсальвы), глубина которых различна и колеблется от 1,5 до 3 мм. От дуги аорты отходят безымянная, общая сонная и левая подключичная артерии.

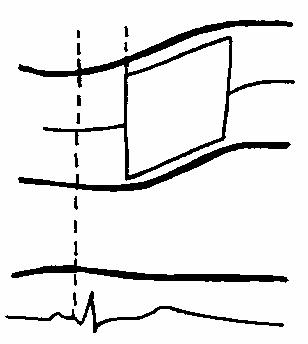

Корень аорты и внутри просвета сосуда створки аортального клапана визуализируют в IV стандартной позиции датчика (рис.30).

Рис.30.

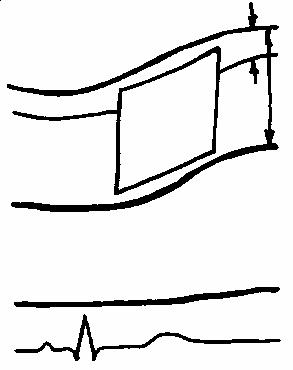

Схема одномерной

эхокардиограммы

аорты и аортального

клапана.

Стенки корня аорты совершают параллельное движение кпереди в течение всей систолы и короткий период в начале диастолы. Передняя стенка аорты во время систолы имеет несколько большую амплитуду движения, чем задняя, что связано с относительным увеличением диаметра корня аорты во время систолы левого желудочка. К концу диастолы аортальные стенки совершают небольшое заднее движение, что связано с систолой левого предсердия. Во время изоволюметрической контракции левого желудочка аортальные стенки также могут совершать небольшое перемещение кзади. Систолическая экскурсия аортального корня определяется величиной левожелудочкового выброса и в норме должна быть не менее 5 мм. Стенки аортального корня в норме выглядят ровными и тонкими (2-3 мм). Слоистость эхосигнала может быть связана с направлением ультразвукового луча под углом к аортальной стенке.

В просвете корня аорты полулунные створки совершают циклическое движение в виде параллелограмма в систолу и единой срединно расположенной линии в диастолу. Полулунная створка, относящаяся к передней стенке корня аорты, анатомически является правой коронарной створкой, а к задней стенке - некоронарной полулунной створкой. Иногда (примерно в 30% случаев) в середине просвета аорты во время систолы удается визуализировать левую коронарную створку. В норме скорости открытия и закрытия аортального клапана равны. В систолу полулунные створки близко предлежат к соответствующим аортальным стенкам, данная дистанция не должна превышать 2-3 мм. Нормативные значения диаметра корня аорты в большей степени зависят от роста ребенка и в меньшей степени ассоциируются с массой тела. Амплитуда систолического открытия аортального клапана определяется величиной левожелудочкового выброса и морфологическим строением полулуний. Открытие аортального клапана должно быть не менее 15-16 мм.

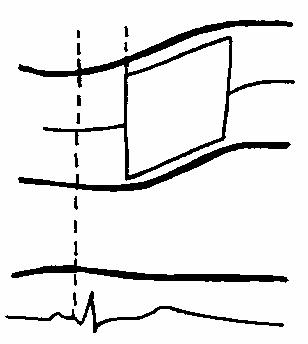

Аортальный клапан открывается в среднем через 112 мс после электрической деполяризации желудочков. Преждевременное открытие клапана наблюдается при укорочении этого интервала (РЕР) менее 100 мс. (рис.31).

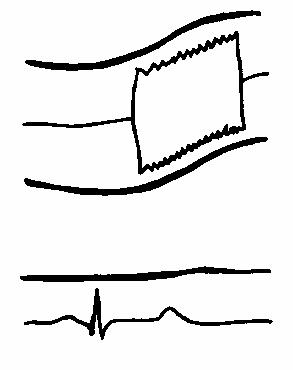

Рис.31.

Преждевременное

открытие аортального

клапана (схема).

РЕР - период предизгнания, определяется от начала желудочкового комплекса ЭКГ до момента открытия аортального клапана.

Преждевременное открытие аортального клапана наблюдается при следующих состояниях:

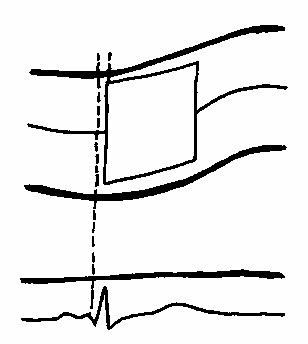

Проявляется нарушением систолического движения створок (рис.32).

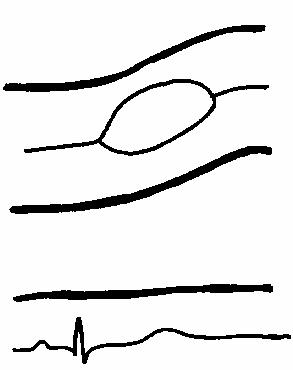

Рис.32.

Частичное

раннесистолическое

прикрытие

аортального клапана

(схема).

Частичное прикрытие аортального клапана наблюдается при следующих состояниях:

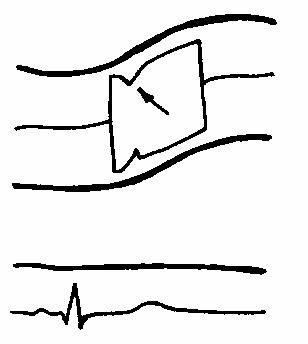

Индекс эксцентричности (ИЭ) рассчитывается как отношение половины диаметра аорты к дистанции между аортальной створкой и ближайшей аортальной стенкой (рис.33).

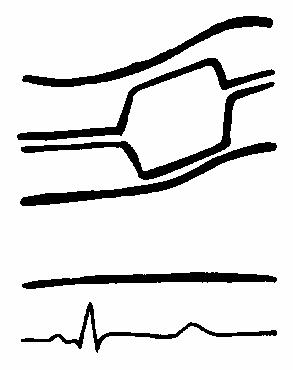

Рис.33.

Эксцентричность

аортальных створок

(схема).

Аортальные створки эксцентричны, если ИЭ 1,5 (Nanda) или 1,3 (Radford).

Рис.34.

Систолическое

трепетание

аортального клапана

(схема).

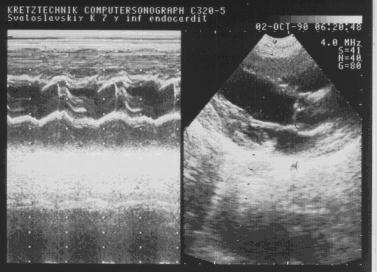

Рис.35.

Систолическое

трепетание

аортального клапана.

Бактериальный

эндокардит.

Рис.36.

Уменьшение

сепарации

аортальных створок в

систолу

(схема).

Рис.37.

Утолщение

аортальных створок

(схема).

Рис.38.

Утолщение аортальных

створок. Фиброз аорталь-

ного клапана при врож-

денном стенозе.

Рис.39.

Диастолическое

разделение эхосигнала

от аортального

клапана

(схема).

Рис.40.

Диастолическое

разделение эхосигнала от

аортального клапана.

Аорту и створки визуализируют во взаимно перпендикулярных сечениях. В продольном парастернальном сечении проводится анализ структуры корня аорты, начала восходящей аорты, а также подаортальной зоны и створок клапана. В поперечном парастернальном сечении на уровне магистральных сосудов проводится оценка их взаиморасположения, визуализируют место отхождения левой и правой коронарной артерий, их взаимосвязь с синусами Вальсальвы. Восходящая часть аорты, дуга и нисходящая аорта в продольном и поперечном сечениях изучаются из надгрудинного доступа и высокого парастернального доступа.

1. При наличии препятствия току крови в выходном тракте левого желудочка или аорте возникает увеличение скорости систолического потока выше места сужения более 1,5 м/с.

2. Проводится оценка величины градиента обструкции по уравнению Bernoulli (табл. 11).

3. Расчет поперечного сечения аорты по формуле Kevin.W:

где: AVA - поперечное сечение аорты на уровне аортального клапана,

D - диаметр выходного тракта левого желудочка по данным 2-х мерной эхоКГ,

V1 - пиковый систолический поток в выходном тракте левого желудочка,

V2 - пиковый систолический поток в восходящей аорте.

4. Оценка систолической функции левого желудочка.

где: МОК - минутный объем кровообращения (мл/мин),Vср - средняя скорость потока в выходном тракте ЛЖ в систолу (см/с), S - поперечное сечение выходного тракта (см2), Е - период изгнания (с),ЧСС - частота сердечных сокращений.

5. Недостаточность аортального клапана диагностируют по появлению диастолического регургитантного потока в выходном тракте левого желудочка.

Градации величины регургитации:

1 степень (+) - регургитантный поток непосредственно под створками аортального клапана;

2 степень (++) - регургитантный поток распространяется до уровня передней створки митрального клапана;

3 степень (+++) - регургитантный поток распространяется до уровня папиллярных мышц;

4 степень (++++) - регургитантный поток регистрируется в полости левого желудочка.

6. При регистрации диастолического регургитантного потока можно определить конечно-диастолическое давление в левом желудочке (Рд ЛЖ):

где: ДАД - диастолическое артериальное давление (измеренное манжеткой),

Р - градиент диастолической регургитации, определенный по уравнению Бернули.

7. Расчет фракции регургитации (ФР) в процентах:

где: AVAs - поперечное сечение аорты, определенное методом Kevin.W в фазу систолы; AVAd - поперечное сечение аорты в фазу диастолы.